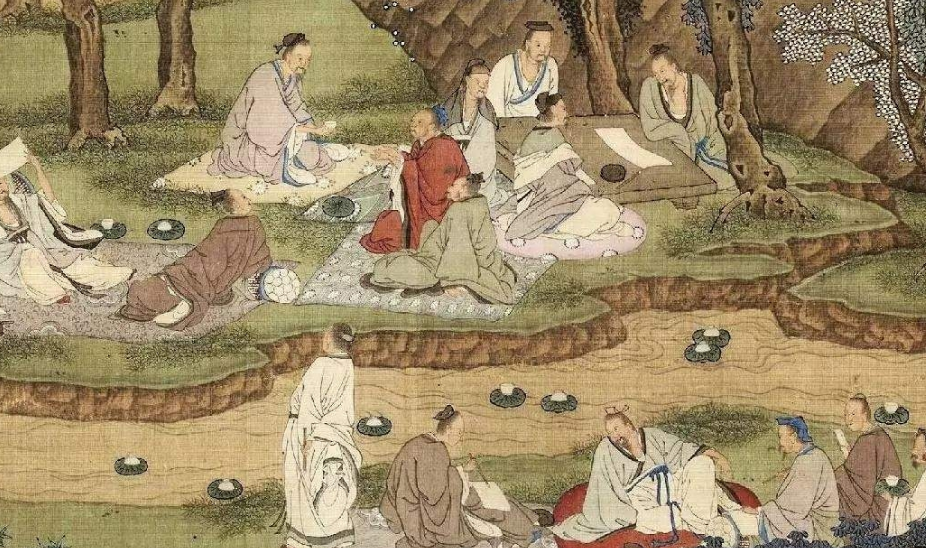

圖1 酒籌正面

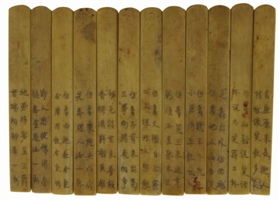

圖2 酒籌背面

中國人自古就喜酒樂酒,無論是“舉杯消愁愁更愁”的煩悶,還是“久逢知己千杯少”的暢快,酒都扮演了一個至關重要的角色。酒文化的興盛和中國傳統的合餐制密切相關,親朋師友小聚,三兩小菜或滿座珍饈,總還是有酒才算完備。酒就似潤滑劑和催化劑,在你來我往的觥籌交錯中,人們逐漸打開心扉,與同座人員把酒言歡,打成一片。如果是有師長、領導、前輩在場的情況下,往往是下級、晚輩向之敬酒,倒是秩序井然,喝酒也點到為止。如果都是平輩或同級之人,大家為了圖個熱鬧酣暢,往往會借助于行酒令。

現今人們最為熟悉的酒令是猜拳,這種游戲方便快捷,又能逞口舌之快,流行范圍甚廣。古時的人們顯然比我們更會生活,只酒令的豐富程度就讓我們咋舌,細分有三百余種,大概可分為雅令、骰令、通令和籌令四類。雅令就是純粹的文字游戲,需要高超的文字技巧和文學素養,主要流行于文人士大夫間。骰令、通令和籌令皆屬于游戲范疇了,雖較之雅令而言略顯粗俗,但簡單易學,妙趣橫生,民眾參與性廣。骰令是指通過投骰子,按照既定的點數規則來行酒。籌令是指借助抽取籌簽的方式來決定喝酒多少及次序,酒籌貴重者用象牙獸骨,簡單者用木、竹所制,籌條上鐫刻圖案、詩文或人名,還有相對應的飲酒對象及杯數,客觀公允,詼諧戲虐。

酒籌題材多是人們喜聞樂見的,如紅樓夢、水滸傳、西廂記、名賢美人、三國雄豪等,根據角色特點及互相間的關系來編排一套飲酒規則。安徽博物院藏有十二支牙質籌令,正面雕刻人像及人物名稱(圖1),背面刻有辭令(圖2)。每支籌令正背面對應內容詳列如下:

范蠡:范蠡出外仿西施,仿著他人滿自支。

伯喜:仿著伯喜說笑語,不說又笑罰三杯。

越王:仿著越王下犯上,小臣侍立飲三杯。

吳王:仿著吳王來進貢,賜須滿飲慰來臣。

文種:仿著文種自仝寅,二人說話又慇懃。

子胥:仿著子胥來出馬,三拳兩勝免相爭。

東施:仿著東施央作伐,先奉媒人滿一杯。

西施:仿著西施飲合巹,合席共飲令交明。

夫人:施勞待宴呈三爵,君瑞相酧奉一杯。

杜確:解厄賴君來晉救,香醪滿斟謝英雄。

紅娘:斯人用彼傳消息,跪奉金巵滿一杯。

法聰:首座原來是趣人,猜枚談笑飲多巡。

從正面的樣式和圖案風格來看,這十二支籌條風格統一,似同一時間制作,好像一套。但仔細分析辭令,這是分屬于兩套不同的牙籌:訪西施令和西廂記人物令。訪西施令包括有范蠡、伯喜、越王、吳王、文種、子胥、東施和西施,西廂記人物令有夫人、杜確、紅娘和法聰,讓人可惜的是這兩套皆不全整,但也能通過現有的這幾支來試窺全貌。

設想有八人在場,一人抽一根“訪西施令”酒籌,每人就暫時被其賦予了一個身份。得到范蠡令的為令主,需遍訪西施,由于此時其余七人都是身份隱秘的,要想找到西施只能憑運氣。范蠡指認一個人之后,此人要亮明籌令,按籌條上表明的規則行事。如范蠡訪到了伯喜,范蠡就需要說個笑話,如果說不出就罰酒三杯。找到了西施,兩人共飲合巹酒,全席也共飲一杯,都把手里的籌令上交,準備開始下一局。西廂記人物酒籌只剩下四根,不好推算它的玩法,想來應和“訪西施令”類似。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|