同名小說(shuō)改過(guò)很多名字,后來(lái)還是改成了現(xiàn)在的樣子——劇本和小說(shuō)都是由大學(xué)同學(xué)聚會(huì)而起,最終落在一段懸而未決的愛(ài)情上,我在乎的是既得到了又失去了的那種感情狀態(tài)。

小說(shuō)寫(xiě)的是海邊,電影拍的是山巔。故事都是發(fā)生在黃昏至第二天黎明——這個(gè)讓人糾結(jié)、疲憊、憂傷的時(shí)間段。

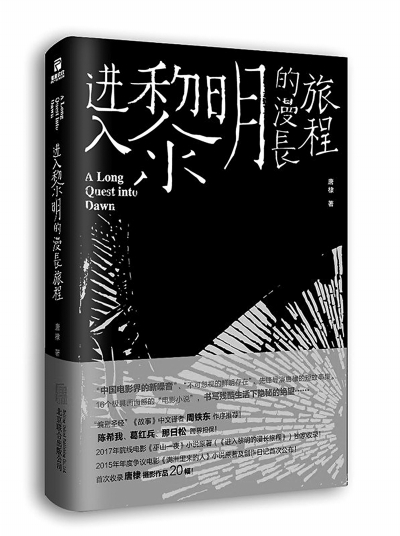

現(xiàn)在的標(biāo)題顯然來(lái)自?shī)W尼爾的戲劇《進(jìn)入黑夜的漫長(zhǎng)旅程》。

我心中的小說(shuō)什么最重要?故事、人物、結(jié)構(gòu)、思想差點(diǎn)都沒(méi)關(guān)系,關(guān)鍵在于站在什么情境中,文字格調(diào)到了什么份上。當(dāng)然,這么說(shuō)好像很假,但是實(shí)話。

這兩年,電影改編小說(shuō)成了時(shí)髦。我要拍的電影《巫山一夜》為什么會(huì)叫《進(jìn)入黎明的漫長(zhǎng)旅程》?時(shí)髦做法是互相蹭熱點(diǎn),相愛(ài)相殺才好。有人問(wèn)我時(shí),我也解釋不了。后來(lái)緩過(guò)神來(lái),可能每個(gè)人的理解不同。

我首先是個(gè)小說(shuō)作者,其次有機(jī)會(huì)的話,我希望能成為一個(gè)好導(dǎo)演。從一個(gè)文本到一段影像,不需要一樣話說(shuō)兩遍,我也有自信把一個(gè)意思說(shuō)出兩種格局。

對(duì)我來(lái)說(shuō),精神一致比片名相同更重要。所以,我不擔(dān)心大家看了小說(shuō)會(huì)對(duì)電影失去興趣。海邊是孤獨(dú)的,山巔在孤獨(dú)之上多出了幾分意境。古話講“山上一日,地下十年”。我寫(xiě)的人物都是現(xiàn)實(shí)人物,而一次從山下到山上的旅程,我把它當(dāng)作一次精神提純來(lái)拍。看了小說(shuō)可能更想看我在電影里的處理。小說(shuō)尺度大一些,說(shuō)的事狠一些,而電影做了極致的含蓄處理,恰如“巫山”給人的感覺(jué),潮濕而曖昧,簡(jiǎn)潔而深遠(yuǎn)。拍現(xiàn)實(shí)情感的殘酷之處,未必非要惡狠狠地撞擊,留下空間讓人喘息挺好。

還有,2015年的電影《滿洲里來(lái)的人》。當(dāng)時(shí),我是現(xiàn)場(chǎng)一段一段寫(xiě)給演員看的,然后他們按自己理解表演。后來(lái),我把那些段落合并,留下跳躍,組成了這個(gè)不足萬(wàn)字的小說(shuō)。

外加一個(gè)“創(chuàng)作日記”,記錄了拍攝前的無(wú)知,拍攝時(shí)的迷惘,拍攝后的否定。如今這些情緒已離我遠(yuǎn)去,成了我面對(duì)觀眾、影評(píng)人批評(píng)之聲的積極心理。我在這部電影之后有成長(zhǎng),且依然將其視為驕傲。這個(gè)驕傲不是說(shuō)電影藝術(shù)上的成就,而是說(shuō)我不愧對(duì)自己的表達(dá),我狂妄地證明了一個(gè)事實(shí):沒(méi)有不能拍的題材,沒(méi)有不可以的呈現(xiàn)方式,沒(méi)有任何借口,可以毀滅自己的初心。

我把很多當(dāng)時(shí)按電影想象的小說(shuō)寫(xiě)了出來(lái)。至于“電影小說(shuō)”這個(gè)概念純粹是我瞎編的,本身就很矛盾。我不是一個(gè)編劇,想法來(lái)自文學(xué)。而我十分清楚電影與小說(shuō)的不同。我無(wú)數(shù)次見(jiàn)到好小說(shuō)家拿出了慘不忍睹的劇本,所以,這點(diǎn)小說(shuō)從我手上變成電影的時(shí)間也許會(huì)很長(zhǎng)。是否能學(xué)會(huì)以劇本的方式呈現(xiàn)文學(xué)的東西,都成了懸案。

我請(qǐng)教一些名導(dǎo),我當(dāng)導(dǎo)演的長(zhǎng)處在哪里?以他們的經(jīng)驗(yàn),都說(shuō)是我體內(nèi)的語(yǔ)言基因吧。再問(wèn)一些大作家,我寫(xiě)小說(shuō)的優(yōu)點(diǎn)又是什么?他們告訴我:你懂得用奇異的角度看一些事物吧。

有一種小說(shuō)就是文字的藝術(shù),你把一段一段的話寫(xiě)好,這個(gè)小說(shuō)幾乎就不會(huì)很差。有一種電影就等于是鏡頭,你掌握了攝影,拍出幾個(gè)鏡頭,配合了光創(chuàng)造了影,這個(gè)電影基本上也就成了。這個(gè)理解肯定是狹隘的。不過(guò),也是我真正的想法。

從事寫(xiě)作和電影以來(lái),我面對(duì)的鄙夷多過(guò)贊美。我習(xí)慣了這樣的感覺(jué)。電影和小說(shuō)都有著一個(gè)傳統(tǒng)定義下的經(jīng)典范圍,它們因?yàn)橛辛宋姨峁┑姆疵娼滩模@得完整而卓著是很重要的……電影與文學(xué)對(duì)我個(gè)人的價(jià)值,就是坦誠(chéng)地把無(wú)知、魯莽、局限等等都呈現(xiàn)出來(lái)。我相信這里多少包含著一些尚可思考的段落,或者一些有點(diǎn)意思的觀點(diǎn)吧。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|