近年來,因為建筑大樓倒塌而釀成悲劇的事例不在少數,豆腐渣工程給百姓們帶來生命和財產的巨大損失。鋼筋、水泥這些看似堅不可摧的建筑材料,在那些千百年保留下來的古建筑面前,真有些自慚形穢。

古代建筑為何能夠屹立千年不倒?民間對于中國古代建筑有"墻倒屋不塌"之說,這都是怎么一回事呢?本期,我們一起來探尋下中國古建筑結構的神奇奧秘。

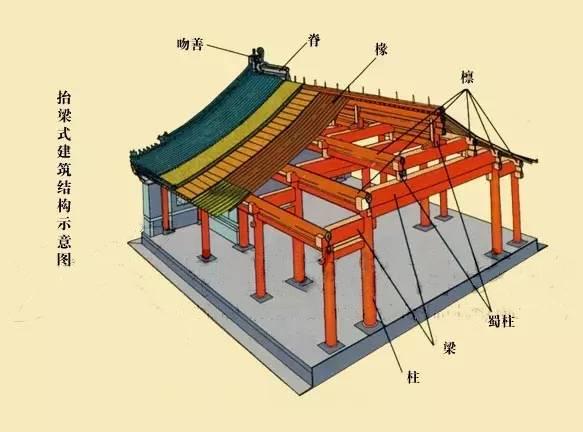

“梁柱”結構

中國古建筑以木材、磚瓦為主要建筑材料,梁柱結構是屋架的重要部分,主要由三部分組成:一是支撐重荷的立柱,二是聯系這些立柱關系的梁和枋,三是橫梁之上的梁架、檁、椽等附屬木構造。

各個構件之間的結點以榫卯相吻合,構成富有彈性的框架,它們共同支撐著建筑的重量,每一種構件都有特定的裝飾手法與之相適應。

如果把屋頂比作一個有生命的人,那么梁柱就是其堅韌的骨骼,桁架則是附在梁柱上的結實肌肉,而斗拱則屬于生命體敏感的神經,這種形象的描述是古建房屋重要構件的最好詮釋。

柱是一種直立而承受上部荷載的構件,是中國古代建筑中最重要的構件之一。中國古代建筑受材料的制約和功能的需求,每一個單體建筑在平面上都要設置柱子來承托上部構架,因此,在古建筑木構架中,下架的柱子作為承重構件,是非常重要的。

類型有直柱、梭柱之別。直柱即無卷殺的柱,此外還有人像柱、束竹柱等。柱礎,建筑物所用木柱下墊的石墩。主要用來承載與傳遞上部的負荷,并防止地面濕氣腐蝕木柱。為了不影響柱子在結構上的承重作用,一般不在柱身上作雕刻處理。

梁是一段橫斷面大多呈矩形的橫木,梁承托著建筑物上部構架中的構件及屋面的全部重量,是建筑上部構架中最為重要的部分。依據梁的具體位置、詳細形狀、具體作用等的不同有不同的名稱。大多數梁的方向,都與建筑物的橫斷面一致。

中國古代建筑大都是以木構架為主體結構形式,梁架結構的構架形式最常見的是抬梁式、穿斗式、抬梁穿斗結合式。除此之外,還有兩種木構架形式梁架就是干欄式和井干式。建筑的規模夫小、平面組合、外觀形式,都在很大程度上受到其結構類型與材料特性的制約。

一般來說,采用抬梁與穿斗式結構的民居,在建筑規模與平面變化上,比干欄式和井干式為優。民間建筑中的梁架,不僅具有結構功能意義,還富于結構美與裝飾美。

中國古代建筑有“墻倒屋不塌”,是因為古建筑的木結構體系,先從地面上立起木柱,在柱子上架起橫向的梁枋,再在梁枋上鋪設屋頂,所有的屋頂重量都由梁枋傳到柱子,經過柱子傳到地面,而在柱子之間的墻壁,只起到隔斷作用,而不承重房屋的重量。

榫卯結構

除了上述的梁柱結構外,還有一個重要的原因,就是中國木結構建筑中的榫卯結構。

它是中國古代建筑特色之一,亭臺樓閣,飛檐翹角,在中國古代,人們造房子不用一顆釘子,單用榫卯結構,就能讓房屋形成渾然天成的神奇構架。

榫卯是中國古代木構件利用凹凸相互扣合實現連接的一種獨特方式。“凸榫凹卯”,在榫卯結構中,榫是木構件凸出的部分,又叫榫頭。榫頭伸入卯眼的部分被稱為榫舌,其余部分則稱為榫肩。卯是凹入的部分,又稱榫眼、榫槽。榫和卯相互咬合,形成產生1+1>2的支撐力量。

從唐宋代到明代,經過不斷改良和發展,榫卯結構生出了百變的花樣,推動著傳統家具、傳統房屋建筑的變化和發展都趨漸成熟,不僅完美利用力學原理,也更加注重美學的表現。

作為古代木匠必備的基本技能,榫卯被廣泛應用于建筑、家具及其他木制器械中,榫卯技藝在明清時達到最高水平。

因為工藝復雜繁瑣、可替代的材料越來越多,榫卯用的越來越少。但由榫卯結構建造的古建筑,仍散發著中國古老智慧的光。

榫卯這種構件連接方式,不但可以承受較大的荷載,而且允許產生一定的變形,在地震荷載下通過變形抵消一定的地震能量,減小結構的地震響應。

作為中國古建筑精髓的榫卯結構,雖然每個構件都比較單薄,但整體上卻能承受巨大的壓力。這種結構不在于個體的強大,而是互相結合,相互支撐,這種結構成了古建筑和中式家具的基本模式。

榫卯雖不再日常,但也不乏傳承者。現代家居中榫卯結構的應用,將中式極簡美學展現得淋漓盡致。在中國人心中,榫卯是中國傳統思想的精華與縮影。

中國五千多年的建筑主流,始終是沿著木結構為主的方向發展,木構架系統在世界古代建筑中獨樹一幟。

從大氣磅礴的故宮到精美細致的江南園林,中國古建筑設計精巧,一磚一瓦都蘊藏著老祖宗的高超智慧和審美。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|