縱觀中國古代建筑,在歷代的發展演變過程中,盡管都表現出或多或少的時代特點和地方特色,表現出其發展的階段性,但是又充分表現出兩代間(或兩個階段間)的建筑承上啟下傳承關系的密切性,而形成了具有中國特色的古代建筑。

那么中國特色的古建筑結構是如何形成的?跟小編一起來看看吧。

從屋宇的主要結構來看,中國建筑始終沿用木構架,而不像世界其他地區那樣開始是木建筑,后來經過一段時間的發展就會轉為磚石結構的房屋。

從建筑技術上看,中國古代木構架技術成熟早。考古資料表明,中國早在7000多年前就出現了榫卯結構的木構房屋建筑,至春秋時代已使用青銅工具造出木構架與土臺結合的大型臺榭建筑。然而包括稍后的戰國、秦國的臺榭,使用石構件均少見,加工精度也不高。直到西漢前中期,磚石拱殼才出現,而初步具備了造磚石房屋的技術條件。

但這時的木構建筑技術卻已經發展到能夠建造未央宮、建章宮等宏大建筑群和風闕等高大建筑的高水平,且庭院式布局的木構建筑業已基本定形。

中國古建筑木構架主要有三種形式:

1、抬梁式;在前后柱間架設承屋頂之重的大梁,梁上重疊數層逐層縮小的小梁,梁間用矮柱墊托,構成兩面坡的屋架;在相鄰兩道屋架的柱間架設額枋,對應的各層梁頭間架檁,檁上架椽,構成兩坡頂房屋的空間骨架,其上(屋面)蓋瓦。一般宮廷、壇廟、寺院等大型修建物中常選用這種結構方法。

2、穿斗式;屋架也是兩面坡,與抬梁式不同之處,是沒有橫向承重的梁,把沿進深方向上的各柱隨屋頂坡度升高,直接承檁,另外用一種叫“穿”的水平木枋穿過各柱,使之連城一體。抬梁式和穿斗式的相鄰兩道屋架之間的空間成為一“間”,是房屋的基本單元。多用于民居和較小的修建物。

3、密梁平頂式;它由柱承檁,檁間架水平椽子,構成平屋頂。

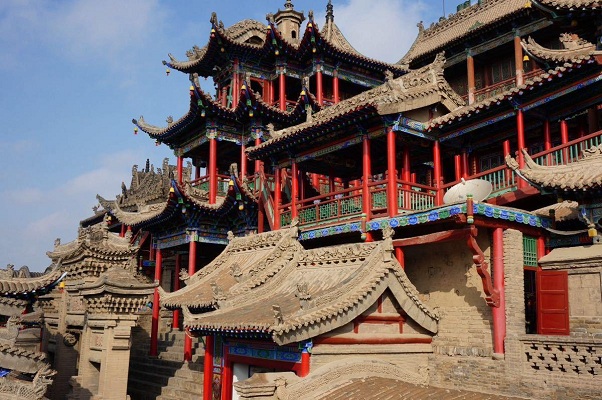

從屋宇的建筑形體來看,流行臺基式建筑,即每座房屋由臺基、屋身、屋頂構成。房屋建于人工筑成高出地面的臺基上,屋身的屋面成凹曲,屋角上翹。而屋頂則有硬山、懸山、歇山、廡殿、攢尖頂多種形式,從而增強了房屋造型之美。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|