山門又作“三門”,是佛教叢林的象征,有以下幾種意思:寺院正面、最外層的門,稱山門;寺院為了避開市井塵俗而建于山中,因此稱山號、設(shè)山門;泛指寺院為山門,后世即使造于平地、市井中之寺院,亦泛稱山門;寺院全體有時亦稱山門。

《敕修百丈清規(guī)》卷一〈圣節(jié)〉曰:“啟建之先一日,堂司備榜,張于三門之右,及上殿經(jīng)單俱用黃紙書之。”卷六〈日用規(guī)范〉曰:“食罷出寮,不得出三門。”一般出家人修行,以寺院內(nèi)為界限,僧侶沒有特殊情況,不能離開寺院。

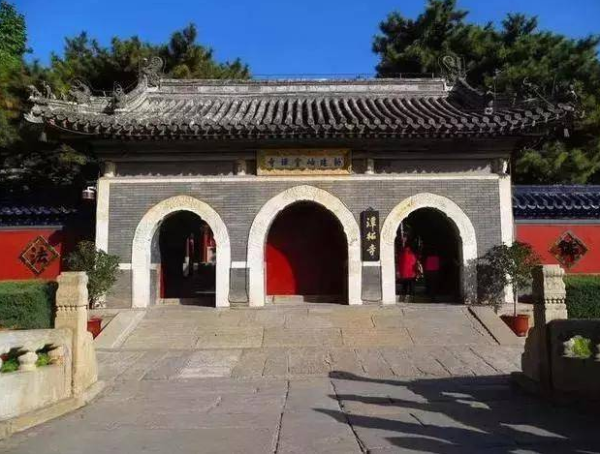

佛教寺院的大門,稱三門。其形狀如闕,有三個門,故稱三門。三門含有智慧、慈悲、方便三解脫的意思,或象征信、解、行三者之義。但并非必有三個門才稱“三門”,只有一個門,也稱“三門”。

三門殿也有寫作山門殿的。古來寺院有許多院落,其中房舍稱堂或者寮,自宋崇寧二年(1103)以孔子廟為大成殿,于是佛寺建筑院稱堂寮之外,其主體部分也稱某某殿。佛寺三門殿內(nèi),在門的兩旁塑兩大金剛像,此即手持金剛杵(印度古代最堅固的兵器)警衛(wèi)佛的夜叉神,又名“執(zhí)金剛”。傳說佛常有五百執(zhí)金剛隨從侍衛(wèi),其主要者名“密跡金剛”。世俗根據(jù)《封神演義》小說中的戲言,稱此像為哼哈二將,佛教經(jīng)典中是沒有這種名稱的。

山門是寺院的代稱,亦透露出大乘佛教的核心精神,表達(dá)了空、無相、無愿的思想,稱為“三解脫門”,指得解脫至無余涅槃之空、無相、無愿三種法門。

根據(jù)《大智度論》卷二十所載:“譬如城有三門,一人身不得一時從三門入,若入則從一門。諸法實相是涅槃城,城有三門:空、無相、無作。”

三門的內(nèi)涵豐富,表法意義深遠(yuǎn)。三門有智慧、慈悲、方便三解脫門之表法意義。《佛地經(jīng)論》卷一:菩薩進(jìn)趣菩提所修之三種法門。

即:(一)智慧門,知進(jìn)守退為智,知空無我為慧;依智故不求自樂,依慧故遠(yuǎn)離貪著。(二)慈悲門,拔苦為悲,與樂為慈;依悲故拔一切眾生之苦,依慈故遠(yuǎn)離無安眾生心。(三)方便門,正直為方,外己為便;依正直故生憐憫一切眾生心,依外己故遠(yuǎn)離供養(yǎng)恭敬自身心。智慧門屬自利,慈悲門屬利他,方便門則自利利他雙行。然三門雖分,實則不二,智即悲,悲即智,是為智悲雙行以攝化眾生而成方便門。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|