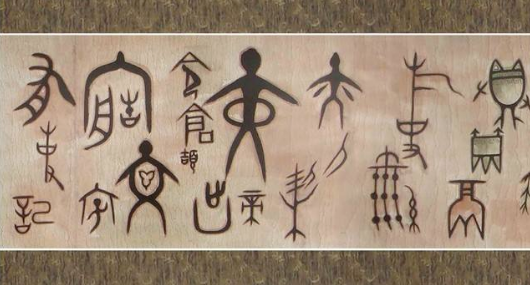

太初有字,于是漢族的心靈、祖先的回憶和希望便有了寄托。譬如憑空寫一個“雨”字,點點滴滴、滂滂沱沱、淅淅瀝瀝,一切云情雨意就宛然其中了。——余光中

農耕文化與漢字創制

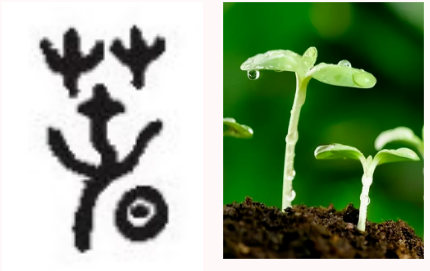

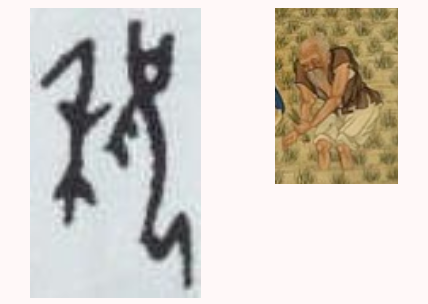

中國是世界農耕文明的發源地之一。甲骨文中“藝術”的“藝”字,就是一幅農人栽培苗木的圖案。

“藝”字中那近乎虔誠的姿態,表達了華夏先民對土地神圣的情感。

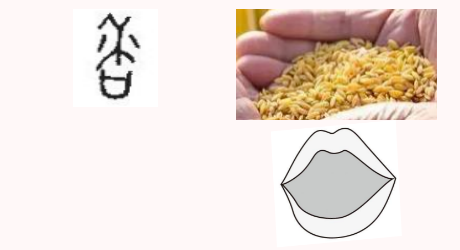

在他們的觀念中,最“香”還是糧食。“香”,《說文》:香,芳也。從黍,從甘。

“香”,上邊是黍麥的形狀,四周的小點表示籽粒脫落,作物成熟。下邊的口,好像正在品嘗籽粒的香味。

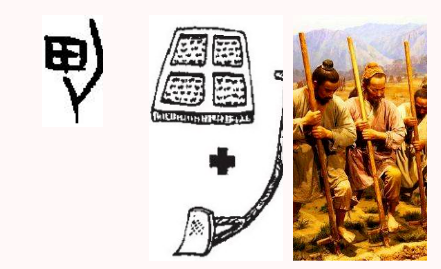

種地是“男”人的本分。在農業社會中女子由于生理條件的限制,無法勝任繁重的農事勞作,只得退出生產領域,以操持家務為職,耕種的事情主要由男子來完成。

“男”,從田從力,以此會意“男人”。

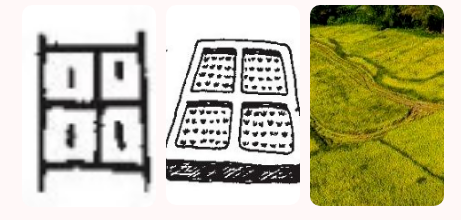

“周”這樣偉大王朝的名字,也起源于耕田和農作。

“周”,像整治好的農田里,密植秧苗,實際上就是表明田的周圍,也是以田地為核心的國家范圍。

四時節令

“天行信、四時分、地行信、草木生。”古人根據四季的規律特征,總結出農耕之道:春生、夏長、秋收、冬藏。

春生

古人發現,在凋零的冬天之后會陽光普照,種子會蘇醒破殼、萬物生根生長,這就是春天。

“春”,是由上方兩側的“林”形、左下方的“日”以及中間的“屯”組成。本義為經過嚴寒,萬物復蘇,草木的種子生根發芽。

夏長

“夏”,本意是指代遠古生活在黃河流域和中原一帶的居民,他們以農耕見長。

“夏”,像赤足露臂,手腳叉開的夏日人形。

秋收

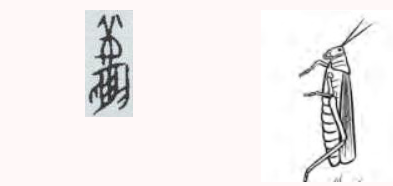

“秋”,《說文》中記載,“秋,禾穀孰也”,意為收獲的季節,古人在秋天收割莊稼。

“秋”,天氣轉涼的季節。

冬藏

《說文》中對冬的解釋為“冬,四時盡也”。冬是一年最后也是最冷的季節,不適宜勞作,因此古人會將糧食等物品儲藏起來。

“冬”,像在記事的繩子兩端打結,“冬”也是“終”的本字,本義是結束一整年的結繩記事。

稻黍五谷

商周甲骨文和金文中,已經能看到稷、黍、粟、麥、稻,菽等糧食作物和麻、桑、瓜、果等經濟作物。

“稷”,是我國古代主要的糧食作物。《說文?禾部》謂之“五谷之長”,是最重要普遍的作物。

“稷”,我國上古時代最主要的糧食作物,被尊為五谷之長。

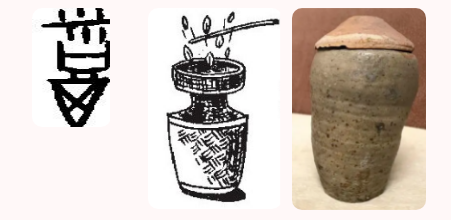

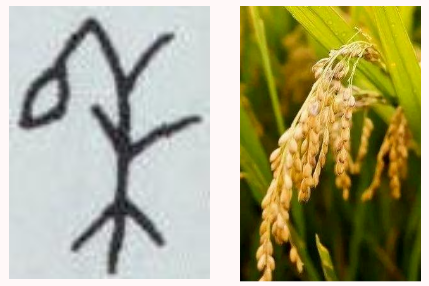

“稻”,是禾類作物,通常指去掉皮殼被叫做大米的水稻。

“稻”字,類似米在壇罐中的樣子,反映了當時稻米的儲存方式,說明華夏民族很早就已經掌握了水稻的種植與儲存技術。

“禾”,《說文?禾部》:“禾,嘉谷也。”禾之后被引申為所有谷物的通稱。《詩經·魏風·伐檀》:“不稼不穡,胡取禾三百廛兮。”李紳《憫農》:“鋤禾日當午,汗滴禾下土。”文中的“禾”都是泛指莊稼。“禾”從專門名詞發展為通用名詞后就擔負起了字根的責任,創造了許多與農作物有關的新字,如稷、稻、稞、稚、稗、稼、穡等等。

“禾”字形體非常形象,像被沉甸甸的禾穗壓彎了頭的樣子。

農產工具

中國古代很早就出現了利于農業生產的工具。最初是刀耕火種,發展到商周時期出現了耒耜,再到春秋戰國鐵犁牛耕走進千家萬戶,大大推動了生產力,這都反映了農耕方式與農產工具的進步。

刀耕火種是新石器時代的生產方式。它最大的特點就是將焚燒的樹枝等用作肥料,這便是“焚”字的由來。“焚”,《說文》:“焚,燒田也。

“焚”,從形體上可以看出,上面是一片雜草,下面是熊熊大火,這個字的本義就是古人為墾地耕作而燒毀荒草野林。在火下還有手的符號,進一步表明火燒林草是人的行為,非天然野火。

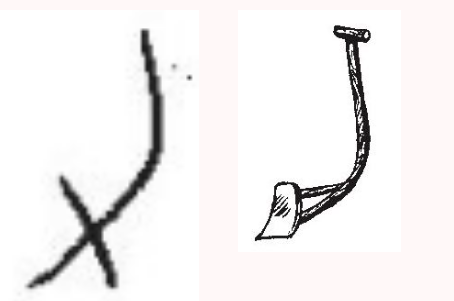

“力”的原型是一根木棒。在原始初期,人們只會使用一些尖頭木棒直刺谷物,直到發明了力這種翻土工具。但由于生產力低下,這種工具只對自然木棒進行了簡單加工,使用起來非常費力,只有強壯的人才能使用,故后來常用它來表示力氣與體力。

“力”,很像是對尖頭木棒進行改造后的工具形狀。下部有一定的傾斜角度,較之直棒更利于掘土。工具上還裝有用來加強掘土力量的腳踩橫木。

我國古代農業生產工具最常用的就是耒耜。《說文》:“耒,手耕曲木也。”由于耒耜是古代耕種的主要農具,所以它又泛指一切生產工具。漢字中從“耒”的字大多和農具或農業有關,如:耕、耘、耥、耦等等。

漢字有大量關于原始農耕文化的信息,這對研究農耕相關漢字的產生、組合及演變規律十分重要。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|