在所有的古文明中,至今沒有中斷和湮滅的,惟有華夏文明。一方水土成就一方文化,數千年固守熱土、實用理性、勤作睿思的農耕生態,炎黃子孫為了擺脫粗糲、野蠻和荒昧,隨著變化的社會生活環境而不斷調適自身,用勤勞和智慧創造了光輝燦爛的民族傳統文化。

其中既包括靜態存在的、具有固定空間形式的物質文化遺產,如古跡、文物、典籍等,也包括那些口傳心授、個性獨具、充滿著生命理性與溫情的非物質文化遺產,它具有本土性、傳承性、無形性和活態性,是中華民族傳統文化之精華所在。

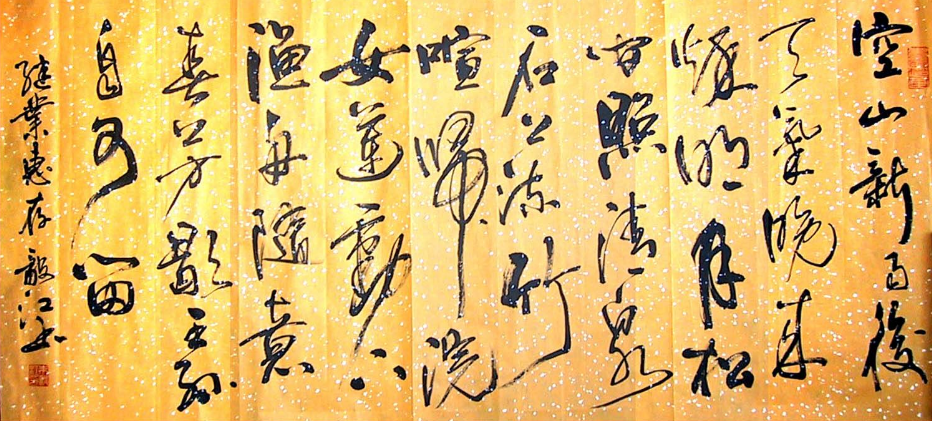

中國現代意義上的非遺保護工作始于21世紀,隨著昆曲、京劇、中國書法、中醫針灸、青瓷燒制技藝等先后入選《人類非物質文化遺產代表作名錄》,越來越多的人開始關注并參與進來,進而啟迪了國人的文化自覺,增強了民族的文化自信。短短十幾年間,中國組織開展了全國范圍內的非遺普查,建立了國家、省、市、縣四級《非物質文化遺產保護名錄》和《項目代表性傳承人名單》,通過了《中華人民共和國非物質文化遺產法》。

非物質文化遺產是人類智慧與自然力量的結晶,是泛著理性光彩的歲月經典,是求真、趨美和社會擔當的人文情懷,有著樸素真摯的生命律動,傳導著中華民族的文化心理和審美人格,承載著延續和發展中華優秀傳統文化的戰略訴求,是堅定文化自信的內涵和根基。

當今,在全球經濟一體化語境下,西方文明的巨大沖擊主要在兩個方面:

一是西方強勢文化的沖擊,大力改變著人們的生存觀念和物質消費方式,許多本土化的民族傳統正在發生急劇的消亡和流變,“全球文化同質化”和“民族文化本土化”的矛盾十分尖銳,不同的民族、不同的習俗、不同的倫理情感被強勢文化所統轄,國人的文化定力受到嚴峻挑戰,“堅持文化自信”被提到了國家高度。

二是現代工業文明的沖擊,中國社會正在將自己從“土地”里拔出來,世界的宏觀走向似乎在朝著經濟方式、物質方式、價值觀念趨同方向發展,經濟邏輯被重新定義,幸福的概念被物化和改寫,兼具“東方底蘊”和“差異化競爭優勢”的非物質文化遺產,也遭遇了時代的冷落和產業化的發展瓶頸。

中國的非物質文化遺產是幾千年農耕文明的積淀,是典型的“土地里長出來的文化”,是前工業時代的產物,隨著農業社會文化環境的逐漸邊緣化,歷史悠久的中國傳統文化陷入了一場沒有硝煙的戰爭。

“西洋文化”“韓流”等外來文化貼著“時尚”“前衛”的標簽,以強大的經濟實力作支撐,以發達的文化傳媒為載體,潛移默化地滲透和著意涌入,受到眾多年輕人的青睞和追捧,隱性侵略的觸角已經伸展到我們生活的每一個角落。

如果不堅信民族瑰寶的巨大價值,文化自信從何而來?文化作用的發揮離不開既有的社會載體,也要以國力強大為前提,近代中國的百年屈辱史表明,并非擁有優秀的傳統文化,就一定能夠免除民族災難。因此,文化自信說到底就是不忘初心、尊重歷史、民族自信、國家自強和社會發展。

非物質文化遺產是歷史文化的“活化石”,是華夏人民的集體智慧和生命觀,是留住“鄉愁”的情感紐帶,是維護國家文化身份和文化主權的“中國符號”,是增強凝聚力、延續民族精神的文化DNA。在物理空間上,雖然大量的非物質文化遺產并不可見,但其獨具魅力的文化意蘊是不可復制的,其深沉厚重的歷史質感是無法再造的,其清澈綿遠的人文溫情是歷久不息的,其才思橫溢的知識理性是簡練優美的。

我們要突破思維局限,正確選擇融入經濟全球化的路徑和節奏,強化中國元素的國際化表達,向世界講好中國故事,傳播好中國聲音,讓文化涵養生命,讓非遺活在當下。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|