販賣生活情懷的民宿,讓民宿主人和住客都沉浸在夢想的綺麗星空中。今天的民宿因為生存的壓力,已經(jīng)逐漸淪為商業(yè)的奴隸。雖有文化的外表,卻無文化的內(nèi)核。

民宿的本質(zhì)就是一種情懷,從古至今,這種情懷都在各個時代泛濫,特別是那些文人墨客,他們一邊歸隱山林,一邊自建房舍,縱情山水,詩酒為伴,這才是民宿該有的生活。在古代,有幾座民宿,因之其人,終成千古流傳。

第一座:蘇東坡的情懷

蘇東坡在黃州當(dāng)官的時候,常常出游,滾滾長江東逝水,也讓這位名人產(chǎn)生了靈感,便在長江邊上修筑“雪堂”,房舍剛剛建好,就遇到普降大雪,便因此而取名,并在四壁繪雪,堂如其名,高雅至極。

蘇東坡的“雪堂”名聲在外,更讓蘇東坡愛上這種極具民宿風(fēng)格的房舍,后來貶到嶺南的惠州,又建起了“朝云堂”、“白鶴居”,還有名字怪怪的“德有鄰堂”,取自孔子的一句“德不孤,必有鄰”;后來在海南島上建“桄榔庵”。如果蘇東坡在現(xiàn)代,必是民宿的忠實愛好者。

但蘇東坡略受貶斥,又是個眾所皆知的清官,所以建立這些民宿的錢來自何方呢?原來蘇東坡作為文學(xué)大家,舉國士子皆為仰慕,就是走到哪里,若是想要建立民宿,當(dāng)?shù)氐墓賳T和雅士們,皆傾囊相助,跟現(xiàn)代的眾籌民宿相當(dāng)類似。

第二座:杜甫的自由

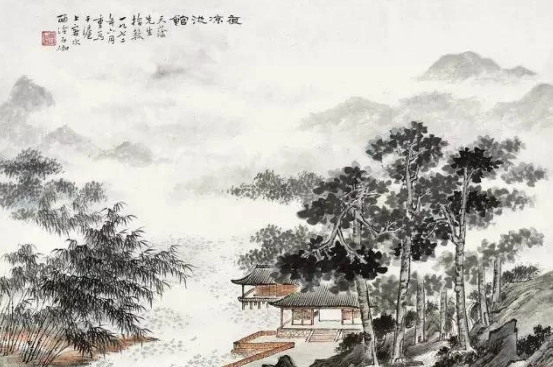

今天的所謂民宿,也大多遠離城市,建于山野荒原之間,大抵是有著如此的情懷的。而在杜甫的思維中,所謂有竹有泉,隱于鬧市,才是好房子。杜甫的思維,更接近于現(xiàn)代人。既要有情懷,還得生活方便。即是大隱之人。

在成都有一座杜甫草堂,即是當(dāng)年杜甫親自修筑的房舍,杜甫在這里居住,開辟花圃、菜圃、藥圃,筑起藤架,建草亭,還掘井挖塘,頗具鄉(xiāng)村田園的秀麗風(fēng)光,是最美的精神家園。

良辰吉日,杜甫邀三五好友,在草堂中釣起幾尾魚,在家中架起柴火,蒸煮而熟,大家觥籌交錯,喝幾口小酒,上幾盤小菜,別樣的生活,別樣的自由。

第三座:陶淵明的農(nóng)耕

陶淵明作為中國古代隱士中的集大成者,受到后世的推崇。但被大家所忽略的,陶淵明的房舍以及他的生活,本身就代表著一種民宿理念。“方宅十余畝,草屋八九間,榆柳蔭后檐,桃李滿堂前。”愛菊花,便在家門口種上菊花。想吃豆子,便在家門口種上豆子。這是所謂的無污染純天然式的農(nóng)耕生活,浪漫而親切。

有趣的是,陶淵明雖有民宿的理念,卻不懂農(nóng)耕的技巧,這跟現(xiàn)代人很相似。“種豆南山下,草盛豆苗稀”,無語的陶淵明先生,坐在自家小院中,想到自己的種植技巧,不免也會偷偷發(fā)笑,最多喝幾口酒,聊以慰藉。

第四座:王維的土豪生活

后人對王維的評價是,超凡脫俗,秀逸清高,也就是進的了朝堂,當(dāng)?shù)昧穗[士。修的起民宿,還過得好生活。

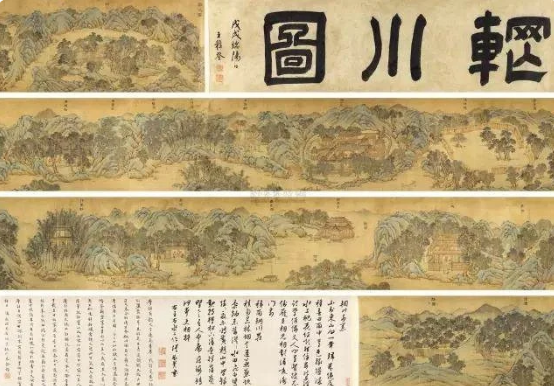

王維對山水之熱愛,與古之雅士名人相比,都要過之。重要的是王維還不缺錢,他對城市的生活對官場的斗爭,肯定是相當(dāng)痛恨的。要找到一個逃避的地方,不如自己修筑一座園林。輞川別業(yè)就是王維的著名作品。

在一處風(fēng)景秀麗的山谷中,王維來到此處。根據(jù)山水之勢,風(fēng)水之理,自行設(shè)計了這座天然園林,這里依山而建,有叢林,有泉水,遠可觀藍天白云,近可賞清野小溪,就如同王維的詩畫一般,意境深遠、簡約、樸素,而又留有余韻的園林形式,成為唐宋寫意山水園的代表作品。從建筑園林的藝術(shù),到文人從改造自然中的逃禪,都是處理空間的藝術(shù),王維的民宿更像一個藝術(shù)品。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|